Mario Botta: gravità e geometria

di Silvia Cattiodoro – foto di scena di Pino Musi

La mostra “La Magnifica Fabbrica. 240 anni del Teatro alla Scala da Piermarini a Botta” recentemente inaugurata al Museo Teatrale alla Scala con la curatela di Fulvio Irace e Pierluigi Panza e l’allestimento di Italo Lupi, Ico Migliore e Mara Servetto, oltre a ricordarci fin dal titolo l’importanza dell’architetto ticinese Mario Botta nel restauro del tempio della lirica con il parallelepipedo (torre scenica) e l’ellisse (camerini e servizi) costruiti a inizio millennio, ci informa anche che presto inizierà il nuovo cantiere per l’espansione del teatro.

I lavori per la Grande Scala conclusi solo parzialmente nel 2004, riprenderanno a breve e l’architetto ticinese realizzerà una nuova torre dedicata alle prove e alle registrazioni dell’orchestra che evocherà la forma della Torre Velasca in omaggio a uno degli edifici più rappresentativi della città e un’ulteriore estensione del retropalco, grazie alla quale verrà raggiunta la profondità di 70 m in modo da assicurare cambi di scena più agevoli e rapidi e costruzioni sceniche che avranno un impatto senza precedenti.

Ma è in particolare il trattamento superficiale dei volumi scaligeri a richiamare quanto Botta ha realizzato in teatro come scenografo. Dai balletti degli anni Novanta al “Barbiere di Siviglia” messo in scena nel 2009 a Zurigo, nell’immaginario scenico di questo architetto riecheggiano le parole del suo maestro conterraneo, Le Corbusier: «le forme primarie sono belle perché si leggono chiaramente».

Il luogo dell’effimero e della provvisorietà per eccellenza, può apparire inusuale per Botta che ritiene l’architettura «un “unicum” che comunica con un paesaggio particolare il quale a sua volta ha una propria storia, una propria cultura, […] una propria stratificazione». Sul palcoscenico il paesaggio diventa mentale, immaginifico e l’unica relazione che si può intessere è con il testo rappresentato.

Ed è proprio grazie all’apparente laconicità della narrazione che allo scenografo è permesso di creare immagini che vanno addirittura oltre il racconto stesso, arricchendolo di elementi talvolta tratti da episodi secondari, talvolta totalmente fantastici.

Quest’operazione riesce al meglio quando il panorama che si apre agli occhi dello spettatore non è didascalico

Non si ravvisano, per esempio, riferimenti a quell’architettura andalusa che ci sia aspetterebbe a contorno delle vicende di Figaro, Almaviva e Rosina nei solidi-quinta che evocano il cemento armato dell’architettura contemporanea, ma certamente la scelta deriva dalla volontà di avvicinare la storia geograficamente e storicamente allo spettatore, anziché allontanarla.

In una città come Zurigo, pregna delle tracce dell’architettura contemporanea (dalla Maison de l’Homme di Le Corbusier alla stazione Stadelhofen di Calatrava fino agli edifici di Herzog & De Meuron e dello stesso Botta), complice anche la scelta registica a-temporale di Cesare Lievi, sembrava giusto aggiornare il consueto immaginario rossiniano attraverso forme estremamente semplici la cui caratteristica più potente era il movimento.

Sul palcoscenico esse non sono il mezzo per raccontare il rapporto tra architettura e natura come accadrebbe nel territorio, ma diventano simboli che si organizzano nel vuoto stando al posto di parole, astrazioni di azioni fisiche, reiterazioni volumiche di movimenti narrati non solo dal testo ma anche dalla musica e dalla coreografia.

Ecco il motivo per cui Mario Botta sceglie di fare in modo che i volumi della casa di Don Bartolo si muovano, come una vera architettura non potrebbe mai: del resto per lui architettura e scenografia sono estremamente diverse. Dove il fatto architettonico grava sulla terra e deve fondarsi su di essa, il fatto scenografico è quanto di più onirico ed evanescente ci possa essere. Qui l’opera dell’architetto non è quella di concretizzare «la sintesi tra il pensiero dell’architettura quand’anche astratto-ideologico e la realtà», ma di ridurre a concetto, assumendo un carattere intellettuale, quasi una dichiarazione d’intenti.

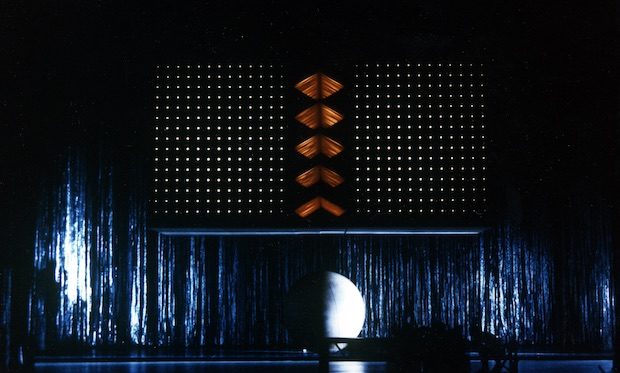

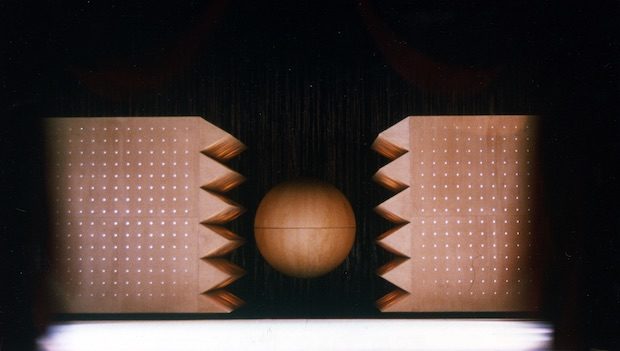

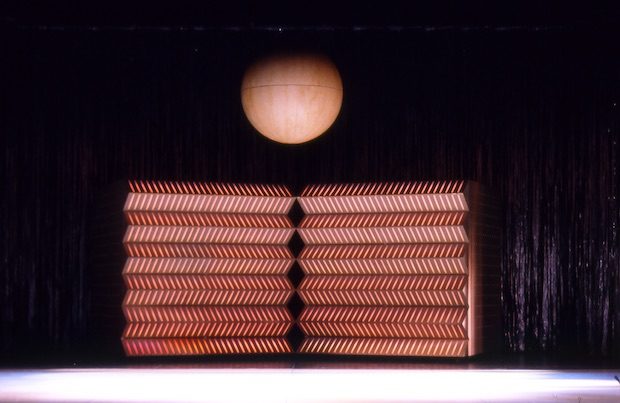

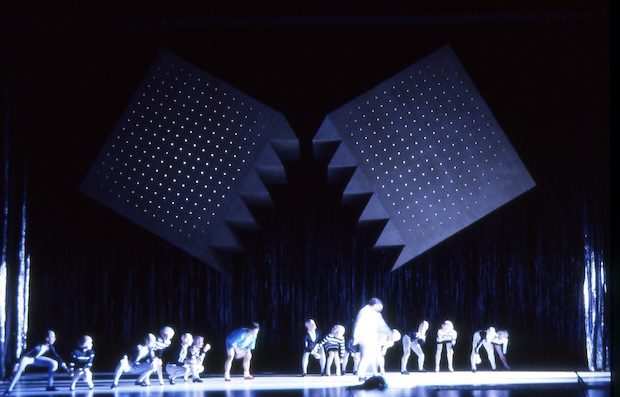

Nell’allestimento per “Lo Schiaccianoci” per il Natale del 1992 Mario Botta pone l’attenzione sui segni e sulle loro metamorfosi: le forme geometriche elementari – due cubi lignei – si accostano a un fondale morbido,un sipario dall’aspetto teatrale ben riconoscibile, in grado di addolcire l’apparente freddezza della perfetta geometria. Il materiale fotoriflettente e leggerissimo di cui è fatto chiude sul fondo lo spazio della scena, ma la sua presenza evoca negli spettatori i bagliori della carta regalo, le atmosfere innevate fuori da immaginarie finestre, il calore addormentato della notte di Natale.

La capacità evocativa, come nel «Barbiere di Siviglia», più forte di qualunque scena didascalica, mitiga il senso di gravità della materia e di eternità del ragionamento geometrico-euclideo dei cubi sospesi e della sfera luminosa che sembrano fluttuare sopra il palco. Nell’ampio ma inesorabile movimento aereo che sovrasta la fragile vita notturna dei giocattoli e dei topolini la perfezione e l’immutabilità di sfera e cubo nascondono significati di volta in volta oscuri o palesi, commoventi o emozionanti.

I cubi ruotando rivelano un lato dalla superficie seghettata e diventano, a seconda della loro posizione nello spazio, quinte dal poderoso aspetto materico, ganasce aperte di uno schiaccianoci nel quale la noce è rappresentata dalla sfera o ancora, con un sorprendente effetto in negativo di vuoto per pieno, la sagoma di un abete natalizio coronata sulla cima da una metaforica stella natalizia: la forma non viene piegata, distorta o deformata; può essere trasformata, ma la sua origine resterà sempre chiara.

Certo, il ragionamento a cui lo spettatore è spinto intellettualmente è faticoso e richiede una base di conoscenza e un’accettazione di quella componente formale e materica dell’architettura contemporanea tutt’altro che indulgente. Guardando oggi le foto di quello spettacolo la mise en éspace non può dirsi accattivante né vi si riconosce un immaginario conosciuto, a meno di non essere un pubblico specializzato: l’emozione non può essere la stessa che si ha davanti allo “Schiaccianoci” di Margherita Palli con l’universo albino della Danza dei fiocchi di neve e la slitta di pan di zenzero della Cure Gourmande nel II atto.

Del resto vanno considerate due variabili prima di emettere un giudizio: la coreografia con cui si relazionava Mario Botta era quella ideata da Bernd Bienert che in quegli anni stava lavorando al rapporto tra architettura e corporeità, non già quella tradizionale di Balanchine con cui si è confrontata Margherita Palli; in secondo luogo, nel 1992 l’immaginario fantasy a cui la scenografa ha inevitabilmente attinto non era ancora così sviluppato: come Balanchine, pur avendo rifiutato la Russia «non poteva ignorare i suoi ricordi e archetipi, che sono rimasti fissati nel suo codice genetico» (lo dice proprio Margherita Palli in una recente intervista) neppure noi possiamo evitare certi riferimenti cinematografici che hanno reso consuete alcune immagini.

Le perforazioni esterne del cubo dello “Schiaccianoci” di Botta, che dieci anni dopo verranno fissate nell’architettura urbana sulla torre scenica del Teatro alla Scala, differenziano la sua superficie da quella levigata della sfera e la tessitura luminosa evita una rischiosissima gelida durezza metallica.

Innumerevoli minuscole luci alleggeriscono la gravità materica del solido e gli conferiscono l’imprevedibile aspetto comunque magico di un frammento di limpido cielo notturno, evocando tacitamente la volta stellata fiabesca delle illustrazioni nelle “Fiabe sonore”, ma anche il famoso bozzetto di Schinkel per la Regina della Notte nel “Flauto Magico”.

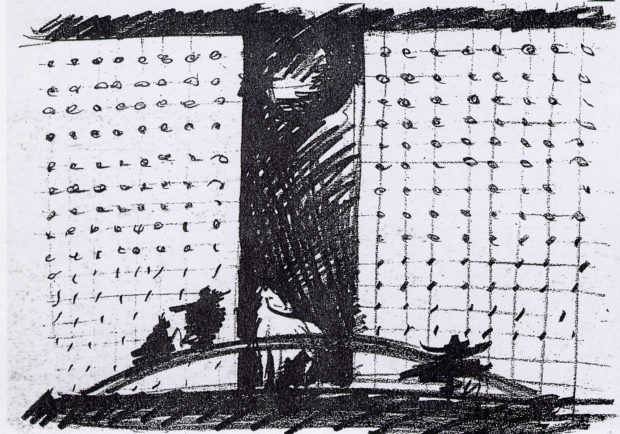

Questo trattamento superficiale, divenuto nel tempo elemento di riconoscibilità nei progetti di Botta si ritrova anche nel successivo balletto “Medea-Frammenti”: le pesanti pareti che separano il proscenio con la casa-ponte della protagonista (così indicata simbolicamente come un essere in bilico tra due mondi che la rifiutano) da un rarefatto spazio retrostante, sorta di sogno o proiezione immaginifica delle aspettative irrealizzate.

Quando le quinte scorrono a chiudere tale spazio la loro imponenza è mitigata dalle luci inserite nell’architettura di scena, sulla quale risalta solo il profilo di Medea, proprio come accade guardando il Teatro alla Scala dall’uscita della galleria Vittorio Emanuele.

Come ci ricorda Fulvio Irace, «quel disordinato insieme di piccoli volumi che offuscava lo sfondo della facciata neoclassica ora è sostituito dalla chiarezza del volume puro» che fa da sfondo al timpano del Piermarini in una pièce in cui gli edifici sono gli attori sul palcoscenico della città.

«Sulla scena non bisogna costruire lo spazio; bisogna semplicemente evocare lo spazio, cosa che è ben diversa. Evocare lo spazio, cioè suggerire le differenti situazioni è obbiettivo opposto a quello dell’architettura che chiede invece di modellare e definire, appunto di “costruire” una situazione»

Mario Botta

CENTRAL PALC Il tuo palco in Prima Fila

CENTRAL PALC Il tuo palco in Prima Fila